核心提示:《史记》与《赵正书》的同与异与《史记》载录的同一史事相比,《赵正书》的纪事,有异亦有同,并不都像胡亥继位缘由那样天差地别。例如,前面提到的秦二世拟议巡游天下一事就是如此。假如我们相信司

《史记》与《赵正书》的同与异

与《史记》载录的同一史事相比,《赵正书》的纪事,有异亦有同,并不都像胡亥继位缘由那样天差地别。例如,前面提到的秦二世拟议巡游天下一事就是如此。假如我们相信司马迁写《太史公书》是一位严谨的史学家在以专业的操守和态度在实录史事的话,那么我们也就有理由相信,单纯就叙述史事而言,《赵正书》的情况,比较复杂,其中那些与《史记》基本相同的内容,应当有可信的史料来源,或者说是取材于真实的历史纪事,并非向壁虚造。不过若是逐句逐字对比《史记》和《赵正书》的文字,这二者之间,在看似基本相同的大前提下,又呈现出相当程度的差异。

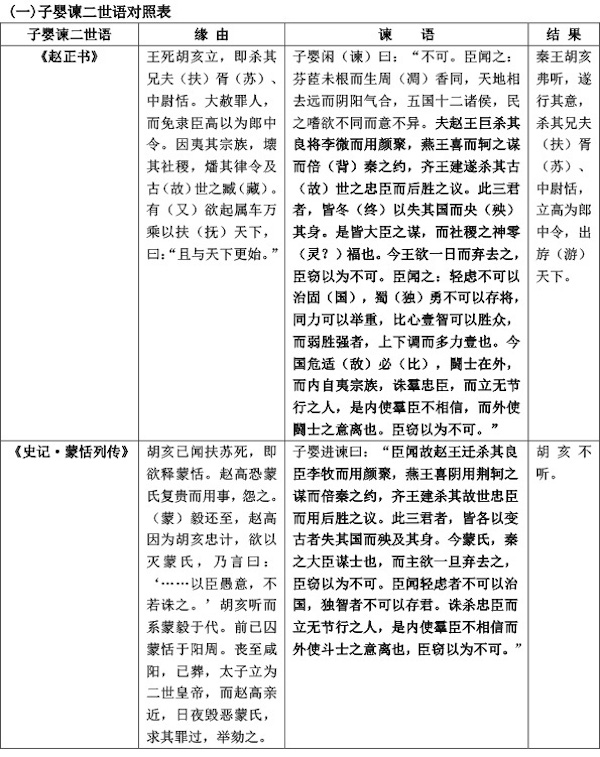

在《赵正书》中,比较集中的,是有两大段人物的言词,与《史记》的记载基本相同,一见于《史记·蒙恬列传》,一见于《史记·李斯列传》,《赵正书》的整理者也都附列了《史记》当中与之对应的文字。为便于比较,这里再以表格的形式,并列二者如下。

就像《赵正书》整理者和许多读者都很容易看到的那样,对比上述两组文字,突出的印象,是二者之间相同的内容。

这样的内容,与所谓“胡亥诈立”的事项,形成鲜明的反差,让人们非常清楚、也非常直接地感受到《赵正书》与《史记》之间的紧密联系。不过在这当中,更能体现这种联系的,是一个或许被整理者和众多读者都忽略掉的一个细节,这就是《史记·李斯列传》载录的李斯狱中上二世书,与《赵正书》一样,称秦始皇为“王”而不是“皇帝”或其简称“帝”。

这一点非常重要。众所周知,在即位为王之后的第二十六年,“赵正”或谓之曰“嬴政”(这个残虐至极的暴君,他的名字到底叫什么,以后再单列一篇来专门谈)这位秦王,创制了“皇帝”这个称号。这是一个“上古以来未尝有”的新头衔,李斯直接参与了它的订立(《史记·秦始皇本纪》),而且又身为丞相,怎么说也不应该遗忘,而且也绝对不会遗忘。

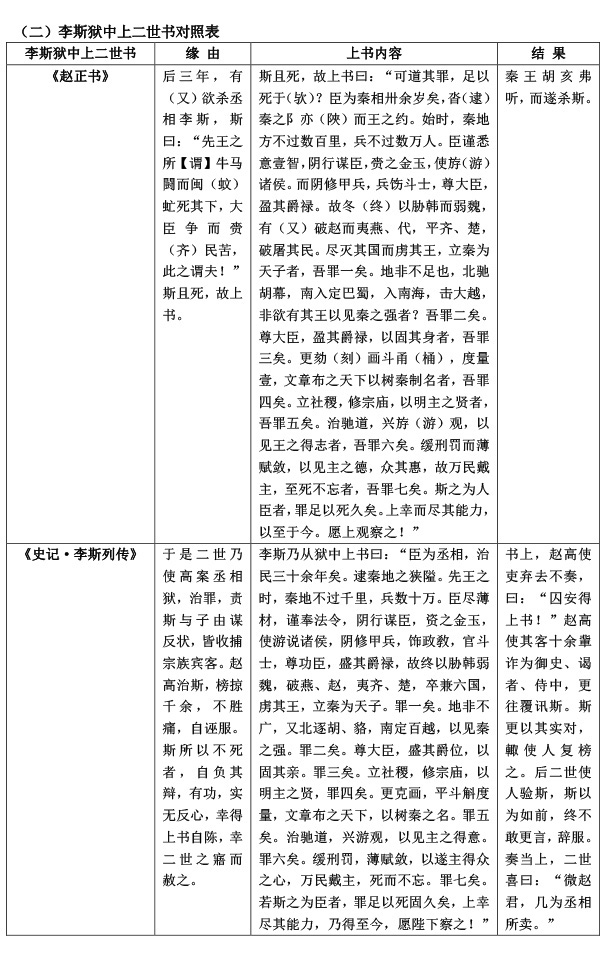

里耶秦简第461号朝廷诏令木牍(据湖南省考古研究所编著《里耶秦简(壹)》)

这一点,里耶秦简为我们提供了一个鲜活的例证。在里耶秦简第461号木牍的正面,我们可以看到诸如“王游曰皇帝游,王猎曰皇帝猎,王犬曰皇帝犬”之类的变“王”为“皇帝”的“改口”诏命(湖南省考古研究所编著《里耶秦简(壹)》)。这一诏令,非常具体地体现出朝廷对上上下下贯彻施行“皇帝”这一称谓是十分注重的,这是关系到秦帝国根本体制和庄严形象的重大事件,是万万疏忽不得的。

可是,在《史记·李斯列传》中,我们清楚看到:丞相李斯却是以“先王”来称谓秦始皇,这怪异得实在令人不可思议。

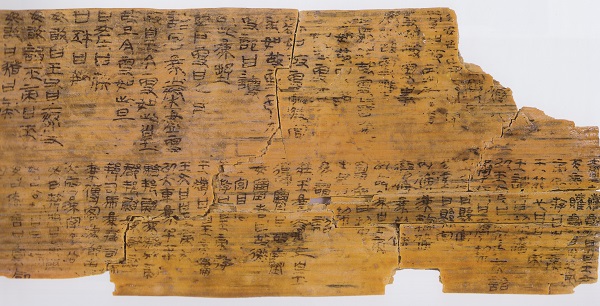

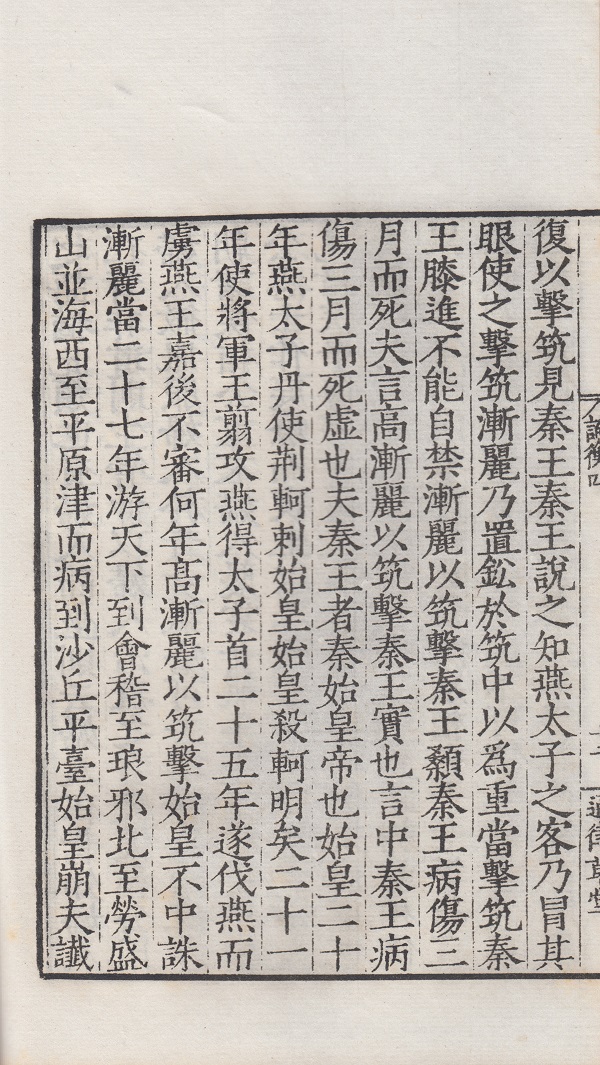

凤凰出版社影印宋刻十四行单附《集解》本《史记》

或者有人以为这是在讲秦始皇称帝以前的事儿,所以才会遵从实际情况,使用其称帝以前的旧称,称“王”而不称“帝”。但这种用法,实际上只适用于记述史事,而并不适合像李斯这样以一个臣子的身份来追述往事。这就像现在我们一个人回忆自己的父亲或老师,说“先父”、“先师”,是包括乃父乃师尚未成为其父其师之前的所有时期的。《史记·李斯列传》记载的赵高“大臣又先帝之所置也”这句话,就是这样;《史记·秦始皇本纪》载秦二世答李斯等进言,所说“先帝起诸侯,兼天下”之语也是这样。况且李斯当时是在给二世皇帝上书,所谓“先某”云者,还是相对于秦二世“现某”的身份亦即大秦帝国当朝的皇帝而言。故李斯无论如何也是不会讲出“先王”这种冒犯新老皇帝的“违碍”话来的。

因否定其残虐的暴政进而否认所谓秦始皇帝的“皇帝”身份,还之以称帝前的名号——王,是西汉时期比较普遍的做法。这一点,本来只要读过贾谊《过秦论》中“秦王怀贪鄙之心”、“秦王既没”之类的说法,就可以看得一清二楚,并不是这篇《赵正书》带给我们的“惊人”发现,也不是非需要等待盗墓贼挖出来个《赵正书》来证明其事。《赵正书》的发现,只是为我们又提供了另一个沾带着西汉泥土的鲜活例证:《赵正书》通篇上下,正是都以“王”字来称呼秦始皇。

《史记》相关记载与《赵正书》的共同点,并不止称“王”或是称“帝”这一点。稍一对比上列两段《赵正书》和《史记》的内容,便不难发现,在这两段内容之间,应当存有前后承用的关系,或者二者具有一个共同的来源,《史记·李斯列传》中“王”字的应用,不过是透露这种关系的一个十分显著的标志而已。

不过就我阅览所及,迄今为止,各方面学者对《史记》相关记载与《赵正书》之间关系的解读,似嫌既不够切实,也不够准确。

不同写法背后的改窜挪移

尽管在目前情况下,要想做出一种一下子就被所有人接受的说明,还是一件具有一定难度的事情。因为骤然看上去,情景颇显迷离。究竟哪一边儿是真李逵,哪一边儿是假李鬼,困惑与踌躇,是理所当然的。越是严肃的学者,越是严肃的研究,在判下断语时越应慎重。

可是在另一方面,所谓学术研究,在很大意义上就是要努力解决这样的疑难问题,至少是要努力做出探索,努力做出尝试,绝不能任由假作真时真亦假。难,确实有些难,但静下心来,仔细思索和斟酌,我认为还是能够看出个大致的端倪的。

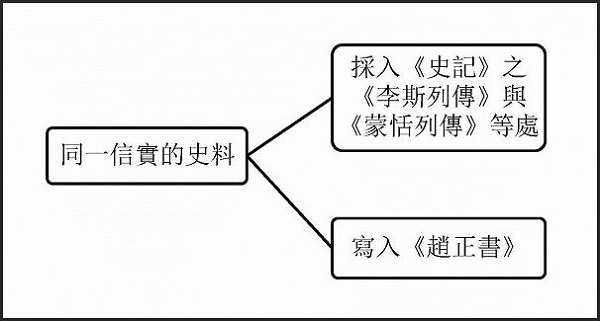

就我个人的倾向性看法而言,更有可能的是,司马迁与《赵正书》的作者,利用了一件同源的信实史料,而两人出于不同的著述宗旨,各自从中采撷了一部分自己所需要的内容。其间的关系,可图示如下:

首先,让我们来对比《史记》和《赵正书》相关的内容,以具体说明做出上述推断的依据和理由。

如上所述,《史记·李斯列传》乃以“先王”来指称秦始皇,这是一项严重违逆历史实际并且非常引人注目的用法,其原文为:

臣为丞相,治民三十余年矣。逮秦地之狭隘。先王之时,秦地不过千里,兵数十万。

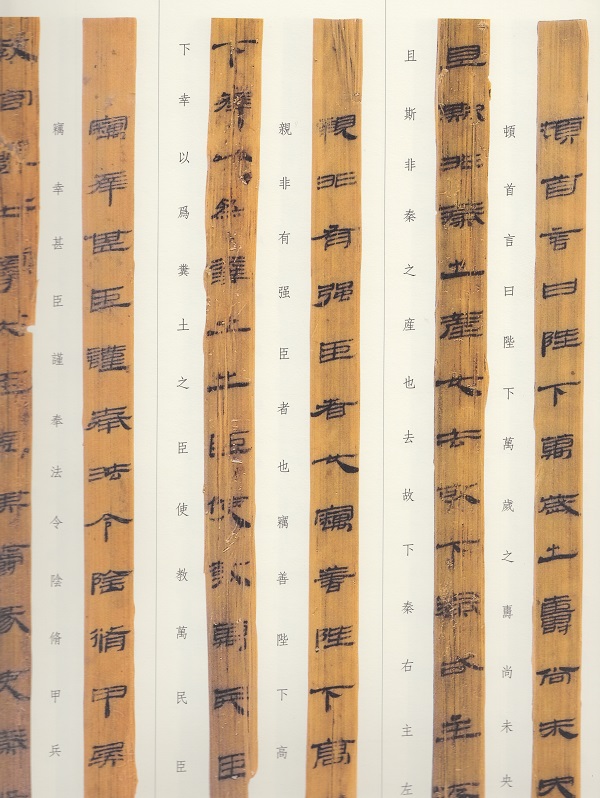

《赵正书》中与此对应的部分,文字如下:

臣为秦相卅余岁矣,沓(逮)秦之阝亦(陜)而王之约。始时,秦地方不过数百里,兵不过数万人。

对比这两段文字,可以看到,《史记·李斯列传》的文字,显然比《赵正书》更为顺畅,同时也更为合理。

如《赵正书》谓李斯在三十多年前始相秦国之时(案实际上李斯在秦始皇二十六年初并天下时尚身为廷尉,至被杀前任丞相仅十余年。这里所说应是其始被秦王“赵正”任用为官的时间),“秦地方不过数百里,兵不过数万人”,就明显不如《史记·李斯列传》准确。盖秦地早已据有陇西、北地、上郡、巴蜀、汉中、南郡、河东、太原等地,远非“数百里”所能涵盖,而秦昭王十四年秦将白起击韩、魏于伊阙,斩首二十四万;三十四年白起击魏华阳军,又斩首十五万;四十七年白起破长平,又杀卒四十五万(《史记》之《秦本纪》、《六国年表》、《白起王翦列传》)。盖如俗话所说,杀敌一千,自损八百。冷兵器时代,这样的大规模作战,双方的兵力总不能相差太多,获胜的一方尤其不能比战败者用兵少得很多。在这几个事例中,秦军杀敌的数目既已如许之众,其自身的规模自非《赵正书》所说“数万人”而已,《史记·李斯列传》之“兵数十万”方与之相当。

从表面上看,这一实际情况,似乎很容易给人一种司马迁利用《赵正书》为素材而改写成文的印象。

可是,在另一方面,假如说《史记·李斯列传》是采录《赵正书》的内容改窜而成,那么,像“先王之时”这种明显悖戾基本史实而《赵正书》原文又没有的话,何以能被太史公司马迁特地大书特书?以其史官身份、并且是史官世家所必然会具备的职业素养,只要得以从容考订修正所利用的史料,首先要改正的,就应该是原文中称秦始皇为“王”的写法,而绝不可能无中生有地书“帝”为“王”。

因此,根据这一点,就有充足的理由推定,司马迁写《史记》的时候,利用的不会是现在我们看到的这种《赵正书》,而应该是《赵正书》据以脱胎而出的另一种比较信实的著述。司马迁是直接将这一记载纳入《史记·李斯列传》而未暇整饬其文字上的瑕疵,所以才会留下像“先王之时”这样明显不符合史实、也不合史书通例的说法,而《赵正书》则对原有的文字有所改易,特别是刻意夸大其词。

例如,上面谈到的这个例子,在《赵正书》中,就是把“秦地不过千里,兵数十万”这一原始记载,改写成了“秦地方不过数百里,兵不过数万人”。这样的夸张,虽然脱离历史实际很远,不会是李斯所能讲得出来的话,但对于《赵正书》的作者来说,这样一改,却会有助于彰显李斯为秦廷所立下的功绩,增强其上书的语气。至于《赵正书》的作者何以非如此不可,则是由这篇作品的性质完全不同于历史记述这一点所决定的,以后我将在另一个专题里集中阐述这一问题,在这里姑且置而不论。

又如,按照《史记·李斯列传》的记载,李斯所说自己为秦国犯下的第二宗“罪”(当然这是反话,实际上是在表曝自己为秦廷立下的功勋),是“地非不广,又北逐胡、貉,南定百越,以见秦之强”。这句话针对的史实,是秦始皇三十二年至三十三年间西北攻取“河南”地(即战国秦长城以北、黄河河套以南这一区域)、东南进占“陆梁”地(即岭南地区)的领土扩张行为,而秦始皇这种领土扩张行为,显然是承接上文李斯的第一宗“罪”之“卒兼六国”而来,即这是在被秦始皇已经吞入腹中的六国固有领土之外进一步向周边扩展疆土。这一点,在《史记·李斯列传》的叙述中,是清清楚楚的,而这样的叙述也是逻辑顺畅的,这也符合李斯能言善辩的特点和在狱中上书二世时“自负其辩”的心理状态。可是,在《赵正书》中,却由其“南定百越”一语,胡乱衍生出“南入定巴蜀,入南海,击大越”的说法。须知秦将司马错举兵灭蜀,事在秦惠文王九年(公元前316年),是秦始皇兼并六国一统天下(公元前221年)之前一百多年的事情(《史记·秦本纪》),李斯怎么会讲出这么胡涂的话来?他若是如此上书为自己伸冤,岂不要被秦二世当作疯子?我想,不应该再耗费心思做出其他什么别的解释,这同样只能是由于《赵正书》的撰著意图与《史记》截然不同——这一撰著意图,决定了它的叙述形式不必像《史记》那样忠于史事,忠实于原始的记载,而是特别需要对文辞做出超越史实的夸张和改变,甚至干脆径行编造出一个子虚乌有的“故事”来。

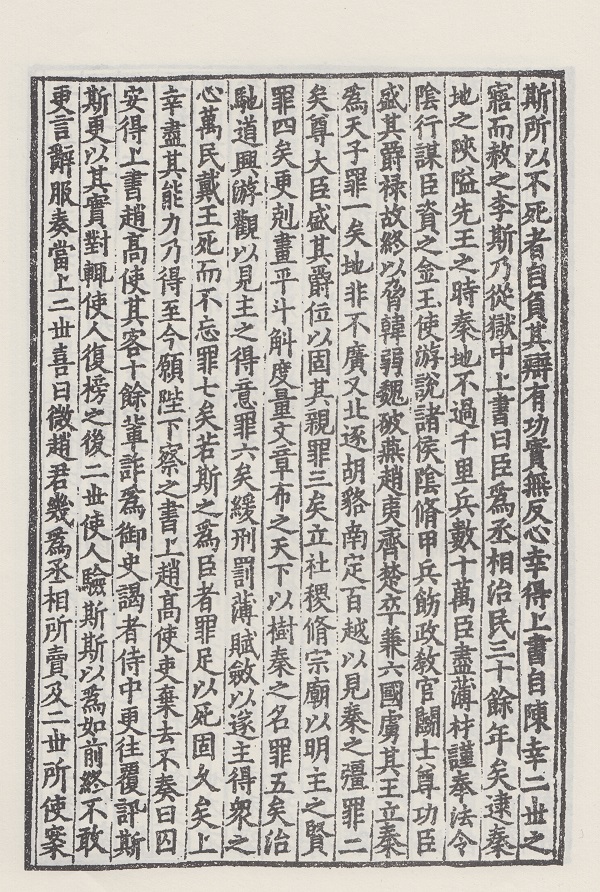

《赵正书》简文(据《北京大学藏西汉竹书[叄]》)

《赵正书》对其所据原始记载的改窜,在开篇不久应答秦始皇质询立储方案时讲的那一大段话里,也有比较清楚的体现。

按照《赵正书》的记述,秦始皇在出游天下的路上,罹患疾病,以至危笃,因忧虑身后大臣争权而危及其“孤弱”的后嗣,乃谓“其后不胜大臣之纷争,争侵主。吾闻之:牛马斗,而闽(蚊)䖟(虻)死其下;大臣争,赍(齐)民古(苦)”,故令李斯等从臣拟定立储事宜,以安定朝野,不料李斯却答非所问,奏云:

陛下万岁之寿,尚未央也。且斯非秦之产也,去故下秦,右主左亲,非有强臣者也,窃善陛下高议。陛下幸以为粪土之臣,使教万民,臣窃幸甚。臣谨奉法令,阴修甲兵,饬正(政)教,官斗士,尊大臣,盈其爵禄。使秦并有天下,有其地,臣其王,名立于天下,埶(势)有周室之议,而王为天子。臣闻不仁者有所尽其财,毋勇者有所尽其死,臣窃幸甚,至死及身不足。然而见疑如此,臣等尽当戮死,以报于天下者也。

在上述背景下来看这段话的主旨,其通贯全文的语义,理应是申明自己对秦室的忠诚,不会、也没有可能对承继始皇帝的二世皇帝构成任何威胁,以解除秦始皇的疑虑,而服从于这一主题,是绝不应该讲出从“臣谨奉法令”到“而王为天子”这样一些内容的。这是因为李斯这些话分明是在给自己论功摆好,这不仅会凸显出他是大秦帝国勋业无上的功臣,同时也显示出他还是一位满腹韬略的能臣和权臣,而这些恰恰是在当时的情况下最令秦始皇忧虑和担心的,秦始皇所说“大臣争”,实际所指,岂不正是像他这样的功臣、能臣和权臣?李斯怎么能够讲出这种最犯忌讳的傻话?这实在太不合乎正常的情理了。

对比看《史记·李斯列传》,我们便很容易明白,这些话,本来是李斯在狱中上书给秦二世的内容,即“臣尽薄材,谨奉法令,阴行谋臣,资之金玉,使游说诸侯,阴修甲兵,饰政敎,官斗士,尊功臣,盛其爵禄,故终以胁韩弱魏,破燕、赵,夷齐、楚,卒兼六国,虏其王,立秦为天子”云云,乃是《赵正书》上述内容的原型。

在《史记·李斯列传》中,这些内容乃是因李斯“自负其辩,有功”而抒发。虽然从字面上看,这是李斯自承“七宗罪”中的第一宗,并且说“若斯之为臣者,罪足以死固久矣”,但连傻子也能明白,这不过是正话反说的激愤之语,给自己论功摆好,以“幸二世之寤而赦之”(《史记·李斯列传》),才是李斯上书的本意。所以李斯实际讲的,是他为大秦帝国而立下的卓越功勋。

若是把《赵正书》里那些话,移回到这里,在文义上就略无窒碍,一切都很通顺。可见,《史记·李斯列传》和《赵正书》所共同依据的原始素材,就应该是这样。司马迁在撰著《史记·李斯列传》时,不过是依样转录了这一材料,而《赵正书》的作者则对这样的原始素材做了很大改动。其具体的手法,是先将李斯讲的这第一宗罪切割成两部分内容:第一部分,被移除于“七宗罪”之外,即前述《赵正书》开篇不久那一段内容;第二部分,仍留存于“七宗罪”中。不过若以《史记·李斯列传》做参照并假定其文字基本忠实于原始记载的话,可见《赵正书》的作者写入书中的这两处文字都做有一定程度的删改,但相互之间的重复,仍然十分扎眼,其前后腾挪搬运的过程,可谓迹象昭彰。

《史记·李斯列传》与《赵正书》中相关内容的关系,大体如上所述(附案《史记·李斯列传》载李斯狱中上二世书“治驰道,兴游观,以见主之得意”的“主”字,应据《赵正书》订正为“王”,我将另撰札记,具体说明),而对比《史记·蒙恬列传》与《赵正书》中相关的内容,也可以看到非常相似的情况。

按照《史记·蒙恬列传》的记述,这段子婴进谏于二世的奏语,是在扶苏已经被逼自杀的情况下,胡亥想要释放羁押的蒙恬,而“赵高恐蒙氏复贵而用事,怨之。(蒙)毅还至,赵高因为胡亥忠计,欲以灭蒙氏,乃言曰:‘……以臣愚意,不若诛之。’胡亥听而系蒙毅于代。前已囚蒙恬于阳周。……而赵高亲近,日夜毁恶蒙氏,求其罪过,举劾之”,于是,子婴便针对此事,进上了那一段谏言。

在此前提下,子婴的谏言,自然要以劝阻二世对蒙氏兄弟的杀戮为宗旨,现在我们在《史记·蒙恬列传》中看到的情况也正是这样,子婴乃列举赵、燕、齐三国“各以变古者失其国而殃及其身”之事以为例证,说明蒙氏兄弟乃“秦之大臣谋士也”,切不可轻易弃之而另“立无节行之人”,亦即不当舍蒙氏不用却重用赵高之辈。总之,《史记》的内容,应是依据某项信实的记载实录旧事,故文字顺顺畅畅,没有任何挂碍的地方。

稍微需要解释一下的是,《史记·蒙恬列传》“各以变古者失其国而殃及其身”这句话中的“古”字,结合《赵正书》的文字,应是通用作“故”,与《赵正书》在记述子婴这段谏言之前所述“燔其律令及古(故)世之臧(藏)”一语中的“古”字,以及《赵正书》所载子婴谏语“齐王建遂杀其古(故)世之忠臣而后胜之议”句中的“古”一样,都是通作“故”义。盖子婴所述赵、燕、齐三国的事例,其所更变者都只能说是刚刚发生或是变更发生前即已存在的“故事”,而绝对算不上什么“古事”。

相形之下,《赵正书》在采录同一原始纪事写入篇中的同时,却对原文做了诸多改窜。

首先,关于子婴上书的“前因”,《赵正书》载述说:

王死而胡亥立,即杀其兄夫(扶)苏、中尉恬。大赦罪人,而免隶臣高以为郎中令。因夷其宗族,坏其社稷,燔其律令及古(故)世之臧(藏)。有(又)欲起属车万乘以扶(抚)天下,曰:“且与天下更始。”

这段话讲得实在是乱(诸如称蒙恬为“中尉”,乃与《史记》所记蒙恬履历明显悖戾,对此,在此均可姑且置而不论)。像“燔其律令及古(故)世之臧(藏)”,指的究竟是什么,就很难捉摸,实际上也好像是不大可能发生的事情。

至于“坏其社稷”,因国中别无他家社稷可供其毁坏,则只能是去毁掉赵氏自家的社稷,而这就更加匪夷所思了。所谓社稷之神,是国家和江山的象征。毁损社稷,则是江山易主之后纔有可能发生的事情,不然顶多只能迁置其址,这位二世皇帝又岂能恣意损毁本朝的社稷而在子婴的谏语中又根本没有劝阻二世自毁社稷的话语?前后文之间完全没有照应。这都堪称咄咄怪事,怎么讲都不符合正常的逻辑,只能出自胡编乱造。也就是说,《赵正书》的作者,以那份与太史公所见者相同的原始记载为依托,做了许多别出心裁的“创作”。

又如二世“大赦罪人”,单纯这一点,并不是什么坏事,子婴在谏语中对此也没有加以阻拦,其行文同样前后失去照应。还有二世“欲起属车万乘以扶(抚)天下”事,本来是因为二世与赵高谋曰:“朕年少,初即位,黔首未集附。先帝巡行郡县,以示强,威服海内。今晏然不巡行,即见弱,毋以臣畜天下。”从而才逐一巡行秦始皇曾经去过的地方(《史记·秦始皇本纪》)。所以这也不是二世新搞的什么特别的花样,子婴同样不必谏阻。事实上谏语中也没有涉及这一点。这同样是“前言不搭后语”,清楚体现出胡添乱改的迹象。

至于《赵正书》中子婴谏二世书的内容,也较《史记·蒙恬列传》所转录的原文做了很多添改(案除了有意的添改之外,还有诸多文字错讹,如“赵王迁”讹作“赵王巨”等),而这些添改同样有很多“前言不搭后语”的地方。

例如,《史记·蒙恬列传》下面这段话,即:

臣闻轻虑者不可以治国,独智者不可以存君。诛杀忠臣而立无节行之人,是内使群臣不相信而外使斗士之意离也,臣窃以为不可。

这契合子婴上书劝谏二世切毋枉杀蒙氏兄弟的宗旨,明显更忠实于原始纪事,而《赵正书》中相应的文句却是写作:

臣闻之:轻虑不可以治固(国),蜀(独)勇不可以存将,同力可以举重,比心壹智可以胜众,而弱胜强者,上下调而多力壹也。今国危适(敌)必(比),斗士在外,而内自夷宗族,诛群忠臣,而立无节行之人,是内使群臣不相信,而外使斗士之意离也。臣窃以为不可。

前者之“轻虑者不可以治国,独智者不可以存君”,是这段话最核心的语句,所谓“轻虑”,所谓“独智”,都是直接针对二世而言,文中的“君”字是指“君位”,与前面的“国”字相对应,都是秦二世实际据有的东西。可是,在《赵正书》中,“独智者不可以存君”是被写成了“蜀(独)勇不可以存将”,其“将”字何指以及“勇”字何谓,就都无从捉摸了。

另外在《赵正书》新敷衍出来的那些话中,“今国危适(敌)必(比)”这一句,最不着调。盖所谓“国危适(敌)必(比)”,是陈胜、吴广等英雄豪杰纷纷起事之后才出现的局面,这已经是杀掉蒙氏兄弟大半年以后的事情了(《史记·秦始皇本纪》),子婴何以能在强力压制的太平盛世之下凭空乱讲什么“今国危适(敌)必(比)”?

历史的事实,只有一个,而上文所述《史记》和《赵正书》纪事的差异,只是缘于两书的撰著之人截然不同——两书的作者,手里拿着两只完全不同的笔:一只是职业史官的笔,不过另一只笔到底是什么笔,这还需要留待下面另一个专题再来详细解说。若是在这里先做一个简单、形象的说明的话,可以说,《史记》和《赵正书》的差别,就像《汉书》同《赵飞燕外传》、《汉武故事》的差别一样:前者是信史,后者或为qingse读物,或为神仙家故事,就其纪事的史料价值而言,二者是不可同日而语的。

回顾过往的历史,像这样的情况,并不是我们今天第一次看到,而怎样审视、怎样对待这类彼此大相径庭的记述,其实最主要的症结,并不是碍于景象扑朔迷离而难以分辨是非正误,更重要的,还是研究者是不是据有一个正确的基本出发点。

昔东汉人王充撰著《论衡》,列有《书虚》一篇,就专门阐述了他对相关问题的看法:

世信虚妄之书,以为载于竹帛上者,皆贤圣所传,无不然之事,故信而是之,讽而读之。睹真是之传,与虚妄之书相违,则并谓短书不可信用。夫幽冥之实尚可知,沈隐之情尚可定,显文露书,是非易见,笼总并传,非实事,用精不専,无思于事也。夫世间传书诸子之语,多欲立奇造异,作惊目之论,以骇世俗之人;为谲诡之书,以着殊异之名。

文中所谓“短书”,近人刘盼遂注云:“此云短书者,仲任(德勇案:王充字仲任)谓世俗以真是之传为短书也。”(刘盼遂《论衡集解》卷四)接下来,王充在这个《虚妄篇》中连篇累牍地列举了大量既虚且妄的纪事,并一一为之辨伪祛疑。读此可知,像《赵正书》这样的“书妄”之着,自古以来,就充斥世间,现在我们拜盗墓贼之赐,偶然见到那么一部半部,实在不值得大惊小怪。

《四部丛刊初编》影印明嘉靖通津草堂刻本《论衡》

在王充考辨的这一系列“虚妄”之事中,最后一件,就和《赵正书》颇为类同——即与秦始皇之死有关。现在把它抄出来给大家看看,或许能对世人合理地认识《赵正书》的纪事提供很大帮助:

传书又言:燕太子丹,使刺客荆轲刺秦王不得,诛死。后髙渐丽复以击筑见秦王,秦王说之。知燕太子之客,乃冐其眼,使之击筑。渐丽乃置铅于筑中以为重。当击筑,秦王膝进不能自禁,渐丽以筑击秦王颡,秦王病伤三月而死。

夫言髙渐丽以筑击秦王,实也;言中秦王病伤三月而死,虚也。夫秦王者,秦始皇帝也。始皇二十年,燕太子丹使荆轲刺始皇,始皇杀轲,明矣。二十一年,使将军王翦攻燕,得太子首。二十五年遂伐燕而虏燕王嘉。后不审何年,高渐丽以筑击始皇不中,诛渐丽。当二(三)十七年,游天下,到会稽,至琅邪,北至劳盛山,并海,西至平原津而病。到沙丘平台,始皇崩。夫谶书言始皇还到沙丘而亡,传书又言病筑疮三月而死于秦。一始皇之身世,或言死于沙丘,或言死于秦,其死言恒病疮。传书之言多失其实,世俗之人不能定也。

其实关于秦始皇被刺客击中的传言,司马迁就对其做过严谨的辨析,在《史记·刺客列传》篇末述云:“世……又言荆轲伤秦王,皆非也。始公孙季功、董生与夏无且游,具知其事,为余道之如是。”在我看来,所谓“传书”的“虚妄”,既然需要依赖《太史公书》来订正,对于性质近似的《赵正书》,也理当如此。在研究历史问题时,平心静气地多读一些传世基本典籍,至少能够帮助研究者开阔眼界和胸襟,免得做出少见多怪的反应。

遗憾的是,时下诸多研究者,往往过分夸大新出土材料的作用,更特别着力于通过某种新出土材料来一举颠覆千年旧史的记载,以致对像《论衡》这样的传世基本典籍通常是根本不屑一顾的。

(注:本文小标题系编者所拟。)